Молочница и кувшин лафонтен

| С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: “Ну что, брат Пушкин?” – “Да так, брат, – отвечает, бывало, – так как-то все…” Большой оригинал. Н.В. Гоголь. Ревизор |

Вчера, 6 июня, был день рождения Александра Сергеевича Пушкина.

“Пушкин – это наше всё”. Все знают эту фразу, ставшую крылатой благодаря нашему первому президенту. Но не все знают, что ее автор вовсе не Б.Н. Ельцин, а современник Пушкина, писатель, литературный и театральный критик Аполлон Александрович Григорьев (1822-1864). В 1859 году в своей работе “Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина” он писал:

“А Пушкин – наше всё: Пушкин представитель всего нашего душевного, особенного, такого, что останется нашим душевным, особенным после всех столкновений с чужими, с другими мирами. Пушкин – пока единственный полный очерк нашей народной личности, самородок, принимавший в себя, при всевозможных столкновениях с другими особенностями и организмами, – все то, что принять следует, отстранивший все, что отстранить следует, полный и цельный, но еще не красками, а только контурами набросанный образ народной нашей сущности, – образ, который мы долго еще будем оттенять красками. Сфера душевных сочувствий Пушкина не исключает ничего до него бывшего и ничего, что после него было и будет правильного и органически – нашего. (…)

Вообще же не только в мире художественных, но и в мире общественных и нравственных наших сочувствий – Пушкин есть первый и полный представитель нашей физиономии.”

Кто-то с этим может поспорить. Ну и пожалуйста. Я не хочу здесь поднимать вопросов о литературном и культурном наследии Пушкина. Просто с Пушкиным в моей семье связано много интересных событий, произошедших несколько лет назад.

Тогда моя дочь посещала литературно-исторические занятия, которые проводила замечательный человек, настоящий энтузиаст своего дела, старший научный сотрудник Государственного музея А.С. Пушкина Ольга Владимировна Мельник. Дочь ходила на них не один год, и каждое занятие превращалось Ольгой Владимировной в настоящий праздник для любознательных. А чего стоили домашние задания, которые перерастали в настоящую научную работу по поиску разных интересных фактов.

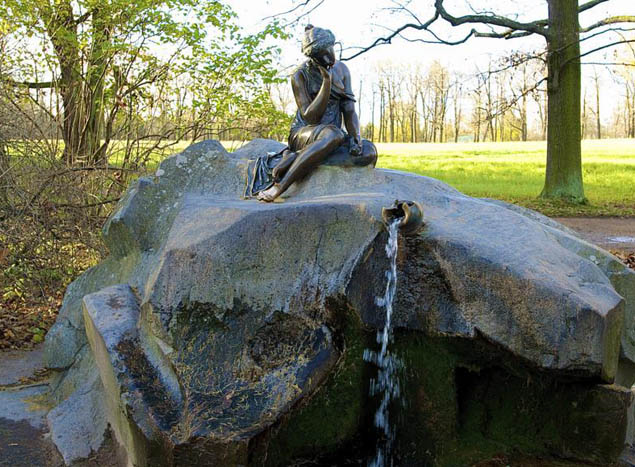

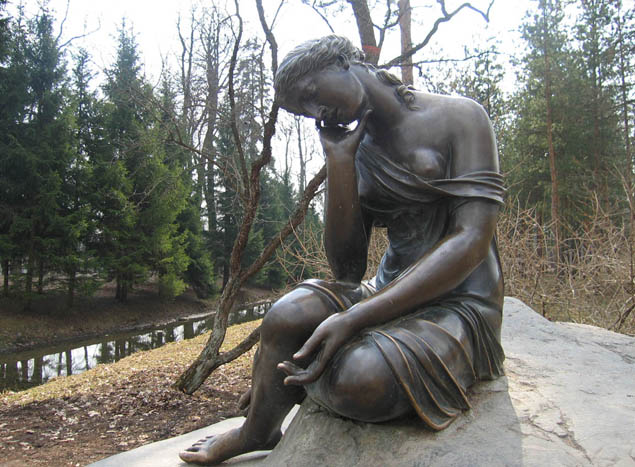

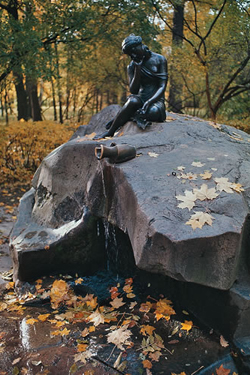

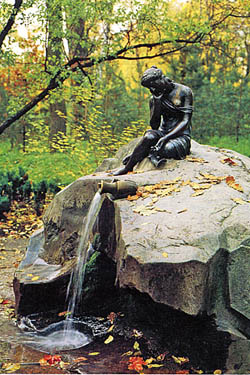

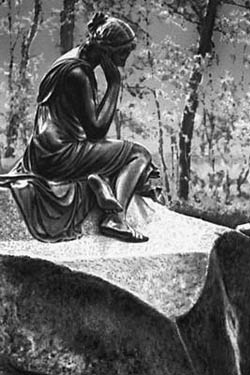

Один из циклов занятий был посвящен Царскосельскому лицею. Вспоминается задание по нахождению первоисточника истории о молочнице, ставшей темой для фонтана “Молочница” (другое название “Девушка с кувшином”) в Екатерининском парке Царского Села, описанного Пушкиным в стихотворении “Царскосельская статуя”.

| Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила. Дева печально сидит, праздный держа черепок, Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой; Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит. |

В любом путеводителе можно найти информацию об этом фонтане и образе, послужившим автору – Павлу Петровичу Соколову темой для скульптуры.

Фонтан “Молочница” появился в Екатерининском парке Царского Села в XIX веке. На камне, печально склонив голову, сидит девушка с черепком в руке. У ее ног лежит разбитый кувшин, из которого бесконечной струей течет вода. Это одна из самых известных достопримечательностей парка, превратившаяся, благодаря Пушкину, в поэтический символ Царского Села. Бронзовая скульптура была изготовлена в литейной мастерской Академии художеств по модели, созданной в 1810 г. П.П. Соколовым. Темой для оформления фонтана послужила басня французского автора XVII в. Ж. Лафонтена “Молочница, или Кувшин с молоком”.

Молочница и горшок с молоком. Е. Ламберт. Париж. 1914 г. | Удобно и легко одета, Кувшин на голову поставив с молоком, В короткой юбке, чуть не босиком, Спешила в город на базар Перетта. Себя мечтой веселой окрыляя, Молочница решила молодая, Что будет поставщик на деньги тароват: “Куплю тогда яиц и выведу цыплят, У дома, во дворе, их выкормлю прекрасно, Лисица к ним залезть попробует напрасно; Я все обдумала хитро, умно и тонко; Продав цыплят, куплю, конечно, поросенка, Чтоб вырастить свинью, расходов будет грош, Ведь поросенок мой и крупен, и хорош, А денег за него я получу не мало. Хотела бы я знать, что мне бы помешало Не нагружать себе напрасно кошелька, А выбрать в городе корову и бычка, Мне будет за труды достойная награда Смотреть, как прыгают они средь стада”. Тут прыгнула она сама так высоко, Что, уронив кувшин, разлила молоко. К нему прибавились и новые утраты: Погиб бычок, свинья, корова и цыплята. С отчаяньем, полна тоски, Она глядит на черепки, На молока погубленного лужу, Боясь предстать разгневанному мужу. Все это в басню вылилось потом Под именем “Кувшина с молоком”. Кто думал только о делах насущных, Не строя замков на земле воздушных? Мечтателей везде и всюду тьма, Одни по глупости, другие от ума. Все грезят наяву; мечтать отрадно нам: Нас сладостный обман возносит к небесам. Мечтаньям нашим нет предела и конца: Для нас все почести, все женские сердца! Я в одиночестве, как все, мечтаю, Храбрейшему я вызов посылаю, В мечтах я уж король, народами любимый, Все новые венцы беру, непобедимый, – Доколе жизнь безжалостной рукой Меня не пробудит, вернувши облик мой. (перевод Б.В. Каховского) | Молочница и горшок с молоком. Гюстав Доре. XIX в. |

А откуда же Лафонтен взял этот сюжет?

Попытаться найти первоисточник басни Лафонтена – вот домашнее заданее, данное Ольгой Владимировной Мельник своим ученикам и их родителям (поскольку для детей младшего школьного возраста задача явно трудновата). И дала одну подсказку – Бонавентура.

Понимая, что дочери самой с этим заданием не справится, я подключился к поискам. И меня охватила лихорадка исследователя. О, как хорошо мне теперь знакомо это чувство! Когда шаг за шагом приближаешься к открытию, а потом, когда это свершилось, тебя охватывает радость, смешанная с пьянящим чувством обладания известным лишь тебе одному секретом!

Но вернемся к началу поиска.

Итак, я начал в интернете поиск всех известных людей, носивших имя Бонавентура, живших и творивших ранее Лафонтена.

Бонавентура (Boentura) – имя латинского или итальянского происхождения, означающее «счастливый жребий», «удача». На английском имя произносится как Бонэвенче, на французском – Бонавантюр, на испанском – Буэнавентурра, на португальском и галисийском – Боавентура, на литовском – Бонавентурас, на баскском – Буэнабендур.

Просматривая их биографии, я постепенно отсеивал не подходящих по тем или иным критериям. И более всего на роль искомого Бонавентуры подошел французский поэт Бонавантюр Деперье (в некоторых источниках его имя пишется как Бонавентура де Перье). Он был предшественником Мишеля де Монтеня, который, в свою очередь, был предшественником и зачастую вдохновителем Лафонтена.

О жизни Деперье известно очень мало. В молодости он работал школьным учителем, а в 1536-1541 гг. служил секретарем и камергером Маргариты Наваррской. Много путешествовал. Считается, что в 1543 году Деперье в припадке ярости покончил с собой.

Деперье хорошо разбирался в гуманистических и в евангелических идеях, которые нашли отражение в его творчестве. Он написал несколько трудов филологического характера и ряд стихотворений на случай.

В 1538 г. он издал в Париже свою книгу “Кимвал мира” (Cimbalum mundi), выдав её за перевод с латыни. “Кимвал мира” представлял собой четыре сатирических стихотворных диалога, обличавших пустые речи, фанатизм и нетерпимость как католических, так и протестантских теологов. Написанная в подражание древнегреческому Лукиану, книга полна намёков и иносказаний, не разгаданных до сих пор. Книга была приговорена к сожжению как еретическая.

Посмертно вышли его “Новые забавы и весёлые разговоры”, где анекдоты, юмор, веселье, широкая панорама Франции воплотили жизнерадостное свободомыслие Деперье, нашедшее продолжение в скептицизме Монтеня.

Кроме всей этой информации я нашел ссылку на то, что басня И.А. Крылова “Откупщик и Сапожник” является переработкой басни Лафонтена “Сапожник и Финансист”, сюжет которой в свою очередь заимствован из рассказа Бонавентура де Перье “В ком нужда, уж того мы знаем, как зовут”.

Все это убедило меня в том, что я на правильном пути. И я приступил к поиску в произведениях Деперье. Поиск по слову “кувшин” ничего не дал. Пришлось вести поиск по слову “молоко”. И вот, удача! Я нашел, то что нужно! О, восторг первооткрывателя! :)))

Итак, новелла из книги Бонавентюра Деперье “Новые забавы и веселые разговоры”.

Новелла XII.

Сравнение алхимиков с женщиной, которая несла на рынок горшок с молоком.

Всем известно, о чем обычно болтают алхимики. Они хвалятся, что могут приобрести неисчислимые богатства и что они постигли тайны природы, скрытые от всех остальных людей. Но в конечном счете все их труды превращаются в дым, а поэтому их алхимия заслуживает лишь названия искусства, которое изнуряет, или несуществующего искусства. Их можно, пожалуй, сравнить с той доброй женщиной, которая несла на рынок горшок молока и делала такой расчет: она продаст его за два лиарда; на эти два лиарда она купит дюжину яиц и положит их под наседку; из них выведется дюжина цыплят; когда цыплята вырастут, она сделает их каплунами; каждый каплун будет стоить пять су; это составит больше экю; на эти деньги она купит двух поросят – борова и свинку; они вырастут и принесут еще двенадцать; через некоторое время она продаст их по двадцать су за штуку; это составит двенадцать франков; на них она купит кобылу, которая принесет ей хорошенького жеребеночка; он подрастет и сделается таким резвым! Все будет прыгать и ржать: «Х-н! Х-н!» И произнеся это «Х-н!», добрая женщина, обрадованная своим удачным расчетом, принялась подпрыгивать, как ее будущий жеребенок. Прыгая, она уронила горшок и пролила все молоко. Прощайте, яйца, цыплята, каплуны, поросята, кобыла и жеребеночек! Такова же и судьба алхимиков. После всех их обжиганий, обугливаний, замазываний, раздуваний, процеживаний, прокаливаний, замораживаний, сгущений, растапливаний, стеклований, загниваний у них вдруг разобьется какой-нибудь аламбик, и они оказываются в таком же положении, как и эта добрая женщина.

Пожалуй, это самое яркое воспоминание о том цикле занятий. Хотя, были и другие задания, не менее интересные. Например, найти меню праздничного обеда в день посвящения в лицеисты учащихся первого набора Царскосельского лицея.

И я ОЧЕНЬ благодарен Ольге Владимировне Мельник за ее потрясающе интересные занятия и ни с чем не сравнимые чувства первооткрывателя, которые мне довелось испытать, благодаря ей!

PS: А на следующий год тема занятий была еще интереснее. Мы делали словарь-путеводитель по Санкт-Петербургу “Читая “Медного всадника”. На занятиях Ольга Владимировна читала “Медного всадника” и детально разбирала это произведение. Не с литературной точки зрения, а с познавательной исторической и краеведческой (смотрите посты “Читая “Медного всадника” и “Большое окнище”).

Источник

История фонтана «Девушка с кувшином»

В 1808-1810 годах Александр I отдал распоряжение начать благоустройство того участка, где раньше была Катальная гора. Работой руководил садовый мастер И. Буш и архитектор Л. Руска. Между Большим прудом и Гранитной террасой был склон, который оформили в виде зеленых уступов, были проложены дорожки, а устье бокового канальца превратили в фонтан (проект инженера А. Бетанкура). В этот момент и возник замысел декорировать эту территорию парка скульптурами. Но фигура «Молочницы» появилась здесь лишь летом в 1816 году. Статую изготовил известный в то время скульптор П. П. Соколов. Источником сюжета послужила басня Лафонтена «Молочница, или Кувшин с молоком».

Особенности фонтана «Девушка с кувшином»

Скульптуру отлили из бронзы в Академии художеств. Пьедестала для бронзовой девушки служит гранитная скала. Ее разбитый кувшин, лежащий у ног, бежит струя воды, уходящую в сообщающийся с фонтаном бассейн. В первом варианте бассейн был исполнен в виде грота, к которому вела лестница, сделанная из пудостского камня. Грот существовал только до середины девятнадцатого столетия.

Современное время

В годы Второй мировой войны перед оккупацией города Пушкина немецкими захватчиками фигура «Молочницы» была зарыта, поэтому фонтан не пострадал. Сегодня оригинал «Молочницы» находится в фондах музея, а в парке стоит копия, которую сделали в 1990 году. Другое более известное название фонтана Молочница» – «Царскосельская статуя» или «Девушка с кувшином».

Басня Лафонтена «Молочница, или Кувшин с молоком»

Удобно и легко одета,

Кувшин на голову поставив с молоком,

В короткой юбке, чуть не босиком,

Спешила в город на базар Перетта.

Себя мечтой веселой окрыляя,

Молочница решила молодая,

Что будет поставщик на деньги тароват:

«Куплю тогда яиц и выведу цыплят,

У дома, во дворе, их выкормлю прекрасно,

Лисица к ним залезть попробует напрасно;

Я все обдумала хитро, умно и тонко;

Продав цыплят, куплю, конечно, поросенка,

Чтоб вырастить свинью, расходов будет грош,

Ведь поросенок мой и крупен, и хорош,

А денег за него я получу не мало.

Хотела бы я знать, что мне бы помешало

Не нагружать себе напрасно кошелька,

А выбрать в городе корову и бычка,

Мне будет за труды достойная награда

Смотреть, как прыгают они средь стада».

Тут прыгнула она сама так высоко,

Что, уронив кувшин, разлила молоко.

К нему прибавились и новые утраты:

Погиб бычок, свинья, корова и цыплята.

С отчаяньем, полна тоски,

Она глядит на черепки,

На молока погубленного лужу,

Боясь предстать разгневанному мужу.

Все это в басню вылилось потом.

Под именем «Кувшина с молоком».

Кто думал только о делах насущных,

Не строя замков на земле воздушных?

Мечтателей везде и всюду тьма,

Одни по глупости, другие от ума.

Все грезят наяву; мечтать отрадно нам:

Нас сладостный обман возносит к небесам.

Мечтаньям нашим нет предела и конца:

Для нас все почести, все женские сердца!

Я в одиночестве, как все, мечтаю,

Храбрейшему я вызов посылаю,

В мечтах я уж король, народами любимый,

Все новые венцы беру, непобедимый, –

Доколе жизнь безжалостной рукой

Меня не пробудит, вернувши облик мой.

Перевод Б. В. Каховского

Редакция сайта Пушкин.ру

Источник

Урну с водой уронив,

об утес ее дева разбила.

Дева печально сидит,

праздный держа черепок.

Чудо! не сякнет вода,

изливаясь из урны разбитой;

Дева, над вечной струей,

вечно печальна сидит.

Александр Пушкин, 1830 г.

200 лет назад, в первых числах июня 1816 года, в Екатерининском парке Царского Села шли последние приготовления к торжественному открытию фонтана “Дева с разбитым кувшином”. Его спроектировал Августин Бетанкур – испанский инженер-механик, состоявший на русской службе в чине генерал-лейтенанта. Скульптуру девушки отлили из бронзы в литейной мастерской Академии художеств по модели, созданной еще в 1810 году Павлом Петровичем Соколовым.

Композиция фонтана была навеяна басней Лафонтена “Молочница и кувшин с молоком”. В басне девушка отправилась на рынок продавать молоко, а по дороге стала прикидывать, сколько она выручит от продажи, но тут споткнулась и разбила кувшин.

Этот незатейливый сюжет скульптор Соколов совершенно переосмыслил, отказавшись от всякого комизма, придав фигуре и лицу бронзовой девушки глубокую печаль и явное сходство с Елизаветой Алексеевной, супругой Александра I. В ту пору многие знали, как скорбит императрица о своих безвременно ушедших дочерях, и Соколов искренне ей сочувствовал.

Елизавета Алексеевна отличалась утонченной красотой. Вот как описывал ее облик современник: “Трудно передать всю прелесть Императрицы: черты лица её чрезвычайно тонки и правильны: греческий профиль, большие голубые глаза и прелестнейшие белокурые волосы. Фигура её изящна…”. Возможно, Елизавета Алексеевна присутствовала на открытии фонтана 16 июня 1816 года.

Шли годы, и грустная девушка, склонившаяся над разбитым кувшином, стала для царскоселов genio loci, гением места. Почти каждый поэт, посещавший Царское, посвящал стихи бронзовой печальнице.

Обыватели же всегда пытались понять, как устроен фонтан, почему вода в разбитом кувшине не иссякает. Постичь устройство фонтана долго не удавалось, поскольку все чертежи, относившиеся к нему, таинственным образом пропали. В 1877 году, когда струя из кувшина вдруг стала исчезать, оказалось, что никто даже приблизительно не может указать места, откуда поступает вода в фонтан. Было назначено расследование, в результате которого удалось найти систему водоснабжения, устроенную гениальным Бетанкуром: она вела к роднику.

В 1941 году “Девушку с кувшином” не успели эвакуировать, и наши отступающие солдаты закопали ее в парке. Вода же продолжала изливаться из бронзового кувшина и это стало спасением для окрестных жителей, ведь местный водопровод был разрушен во время боев. Ко дню рождения Пушкина в 1944 году “Девушку с кувшином” извлекли из укрытия и отнесли в Лицей. Победной весной любимица поэтов и всех царскоселов вернулась на свое место.

“Дева с разбитым кувшином” в Царском Селе вот уже два века притягивает сердца поэтов. Фото: Дмитрий Шеваров

В 1990-х годах вологодский поэт Борис Чулков собрал и выпустил антологию “Муз бессмертная сестра: стихи русских поэтов о царскосельской статуе “Девушка с разбитым кувшином”. Увы, этой книги мне найти не удалось, но вот на днях товарищ привез из Петербурга только вышедшую в свет “Царскосельскую антологию”, которая и помогла мне завершить этот выпуск “Календаря поэзии”.

Пишите Дмитрию Шеварову: dmitri.shevarov@yandex.ru

Календарь поэзии на сайте.

Антология

Поэтический венок для девушки с разбитым кувшином

Уже кленовые листы

На пруд слетают лебединый,

И окровавлены кусты

Неспешно зреющей рябины,

И ослепительно стройна,

Поджав незябнущие ноги,

На камне северном она

Сидит и смотрит на дороги.

Я чувствовала

смутный страх

Пред этой девушкой воспетой.

Играли на ее плечах

Лучи скудеющего света.

И как могла я ей простить

Восторг твоей хвалы

влюбленной.

Смотри, ей весело грустить,

Такой нарядно обнаженной.

Анна Ахматова, октябрь, 1916

Если не пил ты в детстве

студеной воды

Из разбитого девой кувшина,

Если ты не искал

золотистой звезды

Над орлами в дыму Наварина,

Ты не знаешь, как эти

прекрасны сады

С полумесяцем в чаще

жасмина…

Всеволод Рождественский,

1920-е

“Урну с водой уронив, об утес ее

дева разбила…”

Косоприцельным огнем бил

из дворца пулемет.

Мы, отступая последними,

в пушкинском парке

деву, под звяканье пуль, в землю

успели зарыть.

Время настанет – придем.

И молча под липой столетней

десять саперных лопат

в рыхлую землю вонзим…

“Чудо! не сякнет вода,

изливаясь из урны разбитой!”

Льется, смывая следы крови,

костров и копыт.

Владимир Лившиц,

1941

В фигуре девушки с кувшином

грусть о Союзе Нерушимом.

Владимир Уфлянд,

1994

Источник